Marco Travaglio (il fatto quotidiano)

Ragazzi, non siete tutti elettrizzati? Dite la verità: quando avete sentito il Premier Nipote annunciare nella conferenza stampa di Natale (mica ve la sarete persa, eh?) che “il 2013 è stato l’anno della svolta generazionale e il 2014 sarà l’anno delle riforme”, non avete subito avvertito nella schiena un brivido di sollievo e nelle viscere una sferzata di entusiasmo che vi ha spalancato il cuore all’ottimismo? Diciamo la verità: quello che purtroppo ci lasciamo alle spalle è stato un anno fantastico, ma il rimpianto per la sua fine imminente è ampiamente compensato dalla certezza granitica che quello nuovo sarà ancora meglio. A febbraio, è vero, avevamo temuto il peggio: l’ondata di bieco populismo uscita dalle urne ci aveva allarmati. Tutti quei voti ai brubru antipolitici dei 5Stelle, così come la scriteriata tentazione giovanilistica di molti elettori progressisti che avevano premiato tanti candidati imberbi e inesperti, minacciava di disperdere il grande patrimonio di esperienza e saggezza accumulato in tanti anni di buongoverno, merito dell’ultimo governo B. e soprattutto dei sobri tecnici di Monti che hanno salvato l’Italia dal baratro.

Ce la siamo vista brutta fino ad aprile, quando abbiamo rischiato seriamente di ritrovarci al Quirinale un Prodi o peggio ancora un Rodotà, due conservatori morbosamente attaccati a un ferrovecchio come la Costituzione, impermeabili al fascino irresistibile del berlusconismo, della pacificazione e delle larghe intese. Fortuna che è stata soltanto una fiammata passeggera: il 25 aprile ci ha liberati anche di quelle terribili minacce ed è scattata la svolta generazionale: la rielezione di quel pischello di Giorgio ci ha posti all’avanguardia del rinnovamento nel mondo, alla pari dello Zimbabwe con Mugabe. Il resto è venuto da sé: il nipote di Gianni Letta (unico caso di nipote più anziano dello zio) a Palazzo Chigi, il maggiordomo di B. vicepremier e ministro dell’Interno, il numero due di Bankitalia all’Economia, la colf dei Ligresti alla Giustizia, quel frugoletto di Amato alla Consulta, Boldrini&Grasso presidenti delle Camere pronti a zittire chiunque osi nominare Napo invano.

E il mondo intero a bocca aperta, senza fiato, attonito e ammirato con una punta d’invidia: ma che succede in Italia? Ma dove la prendono, gli italiani, tutta ‘sta forza di cambiamento? Il 1° agosto i soliti giudici che non si fanno mai i cazzi loro han rischiato di far saltare tutto con quell’assurda condanna di B.: solo dei malati di mente potevano sospettare una così brava persona di frodare il fisco. Ma, quando il pregiudicato ha mollato la maggioranza collusa con la giustizia, eran già pronti gli Alfano, i Cicchitto, i Quagliariello, i Giovanardi, i Lupi e gli Schifani a salvarci un’altra volta. E i risultati si sono subito visti. L’Imu non la pagheremo più perché ora si chiama Tasi e ci costa di più, ma sono soddisfazioni comunque. Riina ordina di ammazzare il pm Di Matteo, un altro deviato che s’è messo in testa che lo Stato abbia trattato con la mafia, ma Napolitano e Letta gli danno una grande lezione di omertà. I concessionari di slot dovevano 98 miliardi al fisco, ma il governo gli farà pagare 400 milioni, così imparano a evadere. In compenso hanno un sacco di fondi neri per finanziare la politica, soprattutto dal 2017, quando scatterà l’immediata abolizione dei fondi pubblici ai partiti, che allo Stato costeranno lo stesso di quando c’erano.

Affinché tutti questi cambiamenti in contemporanea non diano il capogiro agli italiani, resta il decreto Millemarchette per gli editori tv (uno a caso), i banchieri, i palazzinari che affittano al Parlamento a prezzi da capogiro, la Lockheed che costruisce F-35 scassati, le coop rosse impegnate nell’imperdibile Tav Torino-Lione (mai più senza). Intanto Renzi, appena arrivato, fa subito capire che cambia tutto, infatti attacca l’articolo 18: anche questa è svolta generazionale perché B., Monti, Fornero & C. quando aggredivano l’articolo 18 non avevano mica 38 anni. Dimenticavo: l’anno prossimo arrivano la fase-2, le grandi riforme e la ripresa. Ma ce le meritiamo queste leccornie tutte insieme? Ah saperlo.

I link ai giornali degli articoli spesso cambiano e diventa difficile se non impossibile recuperare i testi ai quali si riferivano. Questo è l'archivio on-line del blog Giornale-NOTIZIEOGGI

27.12.13

Quarantenni in quarantena

Etichette:

Il fatto quotidiano,

quarantenni,

Travaglio

17.12.13

La truffa del finanziamento pubblico ai partiti

Roberto Perotti (lavoce.info)

La notizia dell’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti è falsa. Con questa legge i partiti costeranno al contribuente da 30 a 60 milioni, poco meno di quanto costano ora.

(Questo articolo è stato modificato alle ore 21:30 di sabato 14 dicembre 2013, un’ora dopo la prima pubblicazione. La modifica riflette un’ incertezza nell’ interpretazione della legge. Questa nuova versione assume che il decreto legge – che al momento di scrivere questo articolo non è disponibile su alcun sito ufficiale – abolisca il cofinanziamento del 50 percento delle elargizioni ai partiti. La versione precedente assumeva che il cofinanziamento sia ancora presente, e portava a una stima dei costi pià alta).

GLI ANNUNCI DEL GOVERNO SONO UNA COSA LA REALTA’ UN’ALTRA

Il governo ha annunciato che il finanziamento ai partiti sarà abolito interamente a partire dal 2017. La realtà è ben diversa: i partiti continueranno a pesare sul contribuente, da 30 milioni a 60 milioni, poco meno di quanto costano ora. Il motivo è nascosto tra le pieghe della legge approvata dalla Camera il 18 ottobre e riproposta nel decreto legge del governo del 13 dicembre.

Con la legislazione vigente, i partiti avevano diritto a un massimo di 91 milioni di euroall’ anno: 63,7 milioni come rimborso spese elettorali, e 27,3 milioni come cofinanziamento per quote associative ed erogazioni liberali ricevute. Inoltre, il 26 percento delle erogazioni liberali ai partiti erano detraibili dall’ imposta dovuta.

LE NOVITA’ PRINCIPALI DELLA LEGGE

1) elimina i rimborsi delle spese elettorali dal 2017 (li riduce del 25 percento ogni anno fino ad arrivare a zero nel 2017)

2) innalza dal 26 al 37 percento la detrazione per le erogazioni liberali fino a 20.000 euro (la stragrande maggioranza)

3) consente al contribuente di destinare a un partito il 2 per mille della propria imposta.

2) innalza dal 26 al 37 percento la detrazione per le erogazioni liberali fino a 20.000 euro (la stragrande maggioranza)

3) consente al contribuente di destinare a un partito il 2 per mille della propria imposta.

L’ interpretazione universale è che, dal 2017, i partiti non prenderanno più un euro dallo Stato, e dovranno sopravvivere solo con contributi privati. Questa interpretazione è falsa: vediamo perché.

QUANTO RICEVERANNO ORA I PARTITI?

La prima cosa da notare è che i soldi ricevuti dai partiti attraverso il 2 per mille non sono un regalo deciso da privati: sono a carico di tutti i contribuenti. Il motivo è che il 2 per mille è di fatto una detrazione al 100 percento dall’ imposta dovuta. Se lo stato raccoglieva 10.000 euro in tasse per pagare sanità e pensioni, e ora un contribuente destina 1 euro a un partito attraverso il 2 per mille, tutti i contribuenti nel loro complesso dovranno pagare 1 euro di tasse in più per continuare a pagare pensioni e sanità.

L’ art. 12, comma 12 della legge autorizza una spesa massima per il 2 per mille ai partiti pari a 45 milioni dal 2017. E’ plausibile che venga toccato questo tetto? Gli iscritti totali ai partiti sono probabilmente circa 2 milioni (nel 2011 gli iscritti al PdL erano 1 milione, quelli al PD mezzo milione). Non tutti gli iscritti ai partiti pagano l’ Irpef, e non tutti sceglieranno il 2 per mille. Tuttavia, dall’ esperienza analoga dell’ 8 per mille sappiamo che, quando il costo è zero, una percentuale notevole dei contribuenti esercita la scelta. Una stima prudenzialesuggerisce quindi che il gettito del 2 per mille potrebbe essere tra i 20 e i 30 milioni. (1)

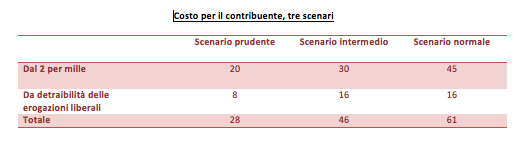

L’ art. 11 della lege, comma 9, prevede che le detrazioni per erogazioni liberali siano di circa 16 milioni a partire dal 2016. Si noti che la legge consente di detrarre anche il 75 percento (!) delle spese per partecipazioni a scuole o corsi di formazione politicao. Nella colonna 1 della tabella sottostante assumo uno scenario prudenziale: le detrazioni saranno la metà del previsto, cioè solo 8 milioni, e il gettito del 2 per mille di 20 milioni. Il costo totale per il contribuente sarà di quasi 30 milioni.

Nella colonna 2 assumo uno scenario intermedio: la previsione del governo sulle detrazioni, 16 milioni, è rispettata, e il gettito del 2 per mille è di 30 milioni. Il costo al contribuente è in questo caso è di circa 45 milioni.

Nella colonna 3 assumo uno scenario normale: la previsione del governo sulle detrazioni, 16 milioni, è rispettata, e il gettito del 2 per mille è di 45 milioni. Il costo al contribuente è in questo caso è di circa 60 milioni!

IL TETTO MASSIMO DEL 2 PER MILLE

C’ è poi un meccanismo molto complicato, ed egualmente insensato (e quasi certamente non compreso neanche da chi ha scritto e votato la legge). Per il comma 11 dell’ art. 11, se le detrazioni per elargizioni liberali sono inferiori a 16 milioni, la differenza verrà aggiunta al tetto di spesa per il 2 per mille. Quindi di fatto in questo caso il tetto massimo del 2 per mille può arrivare a 61 milioni invece di 45. Poiché non sappiamo come reagiranno i contribuenti alla opzione del 2 per mille, questo è un modo per assicurarsi che, se c’è molta richiesta per il 2 per mille e poche elargizioni liberali, la richiesta del 2 per mille non vada “sprecata” dal tetto di 45 milioni.

Si noti infine che le detrazioni per erogazioni liberali sono pratica comune, ed esistono già anche in Italia. Ma i partiti si sono elargiti detrazioni quasi doppie di quelle consentite, per esempio, per le erogazioni a università e centri di ricerca (che sono al 19 anzichè al 37 percento). Inoltre questa legge, senza che questo sia stato notato da nessuno, innalza l’aliquota di detraibilità già presente nella legge Monti.

(1) Secondo Wikipedia, nel 2007 il 43 percento dei contribuenti ha effettuato una scelta ed il 37 percento ha scelto la Chiesa Cattolica, anche se la percentuale di praticanti è molto inferiore; lo 0.89 percento dei contribuenti ha scelto la Chiesa Valdese, quindi presumibilmente quasi la totalità dei contribuenti valdesi. E’ quindi probabile che la quasi totalità degli iscritti sceglierebbe di destinare il 2 per mille al loro partito, visto che il costo è 0. Per prudenza, diciamo 1,7 milioni. Di questi, non tutti pagheranno l’ Irpef. Supponiamo dunque che 1,3 milioni di iscritti ai partiti paghino l’ Irpef e destinino il 2 per mille al partito. Supponiamo che 700.000 simpatizzanti non iscritti facciano lo stesso. Nel 2011 l’ imposta Irpef netta è stata di 152 miliardi, con 31,5 milioni di contribuenti. Se i 2 milioni di contribuenti che destinano il 2 per mille ai partiti hanno la stessa composizione media dell’ universo dei contribuenti, il gettito del 2 per mille sarebbe di quasi 20 milioni. Se a devolvere il 2 per mille saranno 3 milioni, il gettito sarà di circa 30 milioni.

Etichette:

finanziamento partiti,

lavoce.info,

Perotti

16.12.13

Il Paese stanco che non crede più a tg e talk show

di ILVO DIAMANTI (repubblica.it)

Mappe. Indagine Demos-Coop: l'Italia delusa si rifugia nei social network. Nello scambio tra televisione e potere, la paura cresce sempre più, si moltiplica. Anche la satira non diverte più

Gli italiani continuano a informarsi, in larga maggioranza, seguendo la tivù. Anche se ne hanno sempre meno fiducia e usano, in misura crescente, la Rete. Perché la considerano il canale più libero e indipendente. E permette loro di informarsi navigando tra diversi media. È il ritratto che si scorge scorrendo i risultati della VII Indagine di Demos-Coop su "Gli italiani e l'informazione". Otto persone su dieci, infatti, affermano di informarsi quotidianamente in televisione, il 47% su Internet.

LE TABELLE (Rapporto demos&pi 2013)

Sei anni fa, coloro che utilizzavano Internet erano poco più della metà (25%), mentre il seguito della tv era più elevato di 7 punti. Si tratta di una tendenza chiara, precisata dalla tenuta della radio (circa il 40%) e dalla riduzione significativa dei giornali. Oggi, sostanzialmente sullo stesso livello di un anno fa (25%), ma in calo di 5 punti rispetto al 2007. La popolazione italiana, dunque, si serve sempre più e sempre più spesso della Rete, come fonte di informazione diretta, ma anche per accedere ad altri media, in particolare i giornali. Due navigatori di Internet su tre (e quasi metà sulla popolazione intervistata) affermano, infatti, di leggere regolarmente i quotidiani online. Reciprocamente, i giornali (e i notiziari radio-tv) si connettono alla Rete, attraverso edizioni online e digitalizzate. Inoltre, utilizzano i Social Network, in particolare Twitter, come canale diretto con i leader e gli opinion maker.

Questa evoluzione è favorita dalla rapida diffusione delle tecnologie di comunicazione. Nell'ultimo anno, non a caso, la quota di coloro che si collegano a Internet mediante i cellulari oppure i tablet è cresciuta sensibilmente. Di 20 punti: dal 37% al 57%.

Tuttavia, la tv resta ancora, di gran lunga, il riferimento più frequentato. Come si è visto alle ultime elezioni politiche. Le più "televisive" della storia, nonostante la diffusione della Rete.

Eppure, come si è detto, la tv gode di un grado di fiducia limitato. Solo due persone su dieci la considerano un medium davvero indipendente e libero. Peraltro, gran parte dei programmi di informazione televisivi appare in calo di credibilità. I tg, soprattutto. Il Tg3 (56,7% di valutazioni positive) e il Tg1 (52,4%) continuano ad essere i più accreditati, fra gli italiani. Ma subiscono, entrambi, un declino. Particolarmente rilevante, nel caso del Tg1, rispetto al 2007. Come, d'altronde, il Tg2. Il calo di fiducia colpisce, a maggior ragione, le testate giornalistiche delle reti Mediaset. Il Tg di La7, invece, segna un aumento di credibilità, rispetto al 2007, ma, per la prima volta dopo tanti anni, arretra, seppur di poco, rispetto al 2012. Gli unici tg che registrano una crescita costante, anche nell'ultimo anno, sono quelli sulle reti all news. Rai News24 e Sky Tg24. Insomma, l'informazione tivù ha perduto e sta perdendo credito, in misura diversa, un po' dovunque. La stessa tendenza coinvolge i programmi di approfondimento e i talk legati all'attualità politica e sociale. Molti, fra i più conosciuti e considerati, fino ad oggi, subiscono un brusco calo di fiducia. Ballarò, Servizio Pubblico, Otto e mezzo, In mezz'ora: pérdono tutti intorno ai 4-5 punti, nella valutazione degli italiani (intervistati). Solo Report, un programma di inchiesta, e Piazza Pulita, un talk di battaglia, fanno registrare una crescita di consensi significativa. Così, Ballarò si conferma primo, nella graduatoria della fiducia. Ma, per la prima volta, da quando viene condotta l'indagine di Demos-Coop, il talk condotto da Giovanni Floris condivide il primato. Con Report, appunto. Il programma di Milena Gabanelli.

Perfino i talk satirici e l'infotainment suscitano minore confidenza. Il grado di fiducia verso Striscia la Notizia, in particolare, nell'ultimo anno, è sceso di 5 punti e di 2 quello verso Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio. Mentre le Iene tengono. E Crozza contribuisce agli ascolti di Ballarò. Così, i programmi pop-talk e di satira politica si allineano, tutti, intorno al 50% di gradimento. Nessuno svetta sugli altri.

È come se, in tivù, l'informazione, l'approfondimento, la stessa satira, suscitassero interesse, ma anche stanchezza. E un po' di fastidio. Probabilmente perché la crisi, economica e politica, è difficile per tutti. Sentirne parlare non conforta. Produce, anzi, un senso di malessere che ha contaminato, in qualche misura, anche i media.

D'altronde, gran parte della popolazione sceglie i tg e i programmi di informazione in base alle proprie preferenze politiche. Il pubblico di centrosinistra dimostra fiducia per il Tg3 e il Tg di La7. Il quale risulta, in assoluto, il più apprezzato dagli elettori del M5S. D'altra parte, il Tg di Mentana è quello che ha riservato maggiore spazio e attenzione a Grillo e al M5S, ben prima del voto di febbraio. Gli elettori di centrodestra, invece, guardano con fiducia i tg delle reti Mediaset. E gli elettori di centro si fidano soprattutto del Tg1 e di Rai News 24. Come in passato, dunque, gli italiani, nella tv, cercano conferma alla loro identità politica.

Da ciò, la crescente sfiducia verso l'informazione televisiva. Se, infatti, il legame fra orientamento politico e consumo televisivo appare stretto, allora il clima di distacco e di ostilità verso la politica, che si respira nella società, non può non coinvolgere anche la televisione. Principale, quasi unico, "campo di combattimento" della politica italiana. Ma ciò genera un circuito vizioso. Così, paura e sfiducia, nello scambio tra pubblico e televisione, si rafforzano reciprocamente. È l'Italia del disgusto politico e dei forconi. Prima che sia troppo tardi, qualcuno dovrebbe interrompere questo inseguimento senza fine. Ma è difficile che ciò avvenga per iniziativa del pubblico. Della società. E ho il sospetto che neppure i media, in particolare la tivù, siano disposti a cambiare una programmazione. Che garantisce ancora ascolti, anche se usurata. Così è probabile che lo "spettacolo" continui. Con gli stessi format. Con gli stessi effetti sul "pubblico". Tutti insieme: sfiduciati e scontenti. Fino al collasso del clima d'opinione. Che, in effetti, sembra ormai prossimo.

Mappe. Indagine Demos-Coop: l'Italia delusa si rifugia nei social network. Nello scambio tra televisione e potere, la paura cresce sempre più, si moltiplica. Anche la satira non diverte più

Gli italiani continuano a informarsi, in larga maggioranza, seguendo la tivù. Anche se ne hanno sempre meno fiducia e usano, in misura crescente, la Rete. Perché la considerano il canale più libero e indipendente. E permette loro di informarsi navigando tra diversi media. È il ritratto che si scorge scorrendo i risultati della VII Indagine di Demos-Coop su "Gli italiani e l'informazione". Otto persone su dieci, infatti, affermano di informarsi quotidianamente in televisione, il 47% su Internet.

LE TABELLE (Rapporto demos&pi 2013)

Sei anni fa, coloro che utilizzavano Internet erano poco più della metà (25%), mentre il seguito della tv era più elevato di 7 punti. Si tratta di una tendenza chiara, precisata dalla tenuta della radio (circa il 40%) e dalla riduzione significativa dei giornali. Oggi, sostanzialmente sullo stesso livello di un anno fa (25%), ma in calo di 5 punti rispetto al 2007. La popolazione italiana, dunque, si serve sempre più e sempre più spesso della Rete, come fonte di informazione diretta, ma anche per accedere ad altri media, in particolare i giornali. Due navigatori di Internet su tre (e quasi metà sulla popolazione intervistata) affermano, infatti, di leggere regolarmente i quotidiani online. Reciprocamente, i giornali (e i notiziari radio-tv) si connettono alla Rete, attraverso edizioni online e digitalizzate. Inoltre, utilizzano i Social Network, in particolare Twitter, come canale diretto con i leader e gli opinion maker.

Questa evoluzione è favorita dalla rapida diffusione delle tecnologie di comunicazione. Nell'ultimo anno, non a caso, la quota di coloro che si collegano a Internet mediante i cellulari oppure i tablet è cresciuta sensibilmente. Di 20 punti: dal 37% al 57%.

Tuttavia, la tv resta ancora, di gran lunga, il riferimento più frequentato. Come si è visto alle ultime elezioni politiche. Le più "televisive" della storia, nonostante la diffusione della Rete.

Eppure, come si è detto, la tv gode di un grado di fiducia limitato. Solo due persone su dieci la considerano un medium davvero indipendente e libero. Peraltro, gran parte dei programmi di informazione televisivi appare in calo di credibilità. I tg, soprattutto. Il Tg3 (56,7% di valutazioni positive) e il Tg1 (52,4%) continuano ad essere i più accreditati, fra gli italiani. Ma subiscono, entrambi, un declino. Particolarmente rilevante, nel caso del Tg1, rispetto al 2007. Come, d'altronde, il Tg2. Il calo di fiducia colpisce, a maggior ragione, le testate giornalistiche delle reti Mediaset. Il Tg di La7, invece, segna un aumento di credibilità, rispetto al 2007, ma, per la prima volta dopo tanti anni, arretra, seppur di poco, rispetto al 2012. Gli unici tg che registrano una crescita costante, anche nell'ultimo anno, sono quelli sulle reti all news. Rai News24 e Sky Tg24. Insomma, l'informazione tivù ha perduto e sta perdendo credito, in misura diversa, un po' dovunque. La stessa tendenza coinvolge i programmi di approfondimento e i talk legati all'attualità politica e sociale. Molti, fra i più conosciuti e considerati, fino ad oggi, subiscono un brusco calo di fiducia. Ballarò, Servizio Pubblico, Otto e mezzo, In mezz'ora: pérdono tutti intorno ai 4-5 punti, nella valutazione degli italiani (intervistati). Solo Report, un programma di inchiesta, e Piazza Pulita, un talk di battaglia, fanno registrare una crescita di consensi significativa. Così, Ballarò si conferma primo, nella graduatoria della fiducia. Ma, per la prima volta, da quando viene condotta l'indagine di Demos-Coop, il talk condotto da Giovanni Floris condivide il primato. Con Report, appunto. Il programma di Milena Gabanelli.

Perfino i talk satirici e l'infotainment suscitano minore confidenza. Il grado di fiducia verso Striscia la Notizia, in particolare, nell'ultimo anno, è sceso di 5 punti e di 2 quello verso Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio. Mentre le Iene tengono. E Crozza contribuisce agli ascolti di Ballarò. Così, i programmi pop-talk e di satira politica si allineano, tutti, intorno al 50% di gradimento. Nessuno svetta sugli altri.

È come se, in tivù, l'informazione, l'approfondimento, la stessa satira, suscitassero interesse, ma anche stanchezza. E un po' di fastidio. Probabilmente perché la crisi, economica e politica, è difficile per tutti. Sentirne parlare non conforta. Produce, anzi, un senso di malessere che ha contaminato, in qualche misura, anche i media.

D'altronde, gran parte della popolazione sceglie i tg e i programmi di informazione in base alle proprie preferenze politiche. Il pubblico di centrosinistra dimostra fiducia per il Tg3 e il Tg di La7. Il quale risulta, in assoluto, il più apprezzato dagli elettori del M5S. D'altra parte, il Tg di Mentana è quello che ha riservato maggiore spazio e attenzione a Grillo e al M5S, ben prima del voto di febbraio. Gli elettori di centrodestra, invece, guardano con fiducia i tg delle reti Mediaset. E gli elettori di centro si fidano soprattutto del Tg1 e di Rai News 24. Come in passato, dunque, gli italiani, nella tv, cercano conferma alla loro identità politica.

Da ciò, la crescente sfiducia verso l'informazione televisiva. Se, infatti, il legame fra orientamento politico e consumo televisivo appare stretto, allora il clima di distacco e di ostilità verso la politica, che si respira nella società, non può non coinvolgere anche la televisione. Principale, quasi unico, "campo di combattimento" della politica italiana. Ma ciò genera un circuito vizioso. Così, paura e sfiducia, nello scambio tra pubblico e televisione, si rafforzano reciprocamente. È l'Italia del disgusto politico e dei forconi. Prima che sia troppo tardi, qualcuno dovrebbe interrompere questo inseguimento senza fine. Ma è difficile che ciò avvenga per iniziativa del pubblico. Della società. E ho il sospetto che neppure i media, in particolare la tivù, siano disposti a cambiare una programmazione. Che garantisce ancora ascolti, anche se usurata. Così è probabile che lo "spettacolo" continui. Con gli stessi format. Con gli stessi effetti sul "pubblico". Tutti insieme: sfiduciati e scontenti. Fino al collasso del clima d'opinione. Che, in effetti, sembra ormai prossimo.

Etichette:

informazione,

internet,

rete,

talk show,

telegiornali,

televisione,

tg,

TV,

web

14.12.13

Bye bye Internet, la settimana nera delle nuove tecnologie

di Guido Scorza (ilfattoquotidiano.it)

Nessuno avrebbe mai potuto pensare che in un Paese già fanalino di coda europeo in termini di diffusione di Internet ed appena uscito da quasi un ventennio di governo del Signore del telecomando, Silvio Berlusconi, sarebbe stato possibile allontanare ancora di più i cittadini e le imprese dalle nuove tecnologie e dal futuro. Eppure ci siamo riusciti.

Sono bastati una manciata di giorni a Parlamento, ministri, Governo ed Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per riuscire in un’impresa inedita e, probabilmente, unica al mondo: mettere Internet in un sacco tricolore e gettarla lontana dai cittadini e dalle imprese del Bel Paese.

Un’asciutta rassegna di quanto accaduto nell’ultima settimana è, purtroppo, sufficiente a supportare una tanto amara conclusione.

La Camera dei Deputati, ieri, ha detto si alla c.d. webtax – creatura dell’On. Francesco Boccia (Pd) – che impone alle imprese italiane di acquistare servizi online solo ed esclusivamente da soggetti dotati di una partita Iva italiana.

Un’iniziativa, quella del parlamentare del Partito democratico, duramente criticata dallo stesso Ministero dell’Economia che l’aveva bollata come incostituzionale e contraria al diritto europeo.

Ora tra i fornitori di servizi online del mondo intero e il nostro Paese c’è un fossato fatto di burocrazia e un indistricabile – persino per un’impresa italiana – groviglio di leggi e leggine fiscali che, difficilmente, contribuirà a rendere l’Italia una meta ambita delle grandi Internet company.

Il 12 dicembre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha varato la sua personalissima nuova legg(ina) sulla tutela del diritto d’autore online, attribuendosi – in un’inedita sintesi dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario, ndr) – il potere di vita o di morte su qualsiasi genere di contenuto pubblicato online e ripromettendosi di esercitarlo nell’ambito di procedimenti sommari da codice militare di guerra e previo sostanziale esautoramento dei Giudici che, sino ad oggi, si sono occupati di far rispettare le leggi in materia online come offline.

L’Autorità potrà anche ordinare ai nostri Internet services provider di dirottare il traffico diretto verso talune piattaforme, contribuendo così – se la web tax non bastasse – all’ulteriore isolamento telematico del nostro Paese.

Altro che Internet nuova agorà e piazza pubblica telematica: chiunque potrà ottenere la rimozione della nostra “parola in digitale” in una manciata di ore, semplicemente scrivendo all’Agcom e sostenendo – a torto o a ragione – che stiamo usando un sottofondo musicale che gli appartiene.

Sempre ieri, frattanto, il Consiglio dei ministri ha approvato il c.d. Decreto Destinazione Italia, titolo che suona quasi ironico, almeno in relazione alle cose di Internet.

Anche se il testo del provvedimento – nel pieno rispetto delle politiche di open gov – non è ancora noto, nel pacchetto ci sono due disposizioni che lasciano senza parole.

Una prima stabilisce che per linkare, indicizzare, embeddare, aggregare un contenuto giornalistico occorre prima chiedere il permesso alle associazioni di categoria degli editori e pagare il prezzo che dovrà essere concordato con queste ultime o, qualora ciò non risultasse possibile, stabilito dalla solita onnipresente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Una manciata di caratteri per riscrivere radicalmente le dinamiche di circolazione delle informazioni online e trasformare la Rete in una piccola – e neppure troppo moderna – televisione nella quale pochi decidono chi può dire cosa.

L’altra disposizione contenuta nel piano “Destinazione italia”, nato per attrarre le imprese estere verso il nostro Paese, dice, più o meno, che la lettura dei libri verrà incentivata attraverso un opportuno programma di benefici fiscali che, tuttavia, non riguarderanno i libri elettronici. Davvero una disposizione illuminata in un’epoca storica nella quale, ormai, ci siamo tutti abituati a leggere, quel poco che leggiamo, su un tablet. C’è solo da chiedersi quale impresa editrice di carta straniera si voglia invitare a far rotta sul nostro Paese attraverso una simile corbelleria protezionistica.

Una pioggia di provvedimenti che basterebbero a fare di quella che si sta per concludere la settimana nera di Internet in Italia, ma non basta ancora.

Negli stessi giorni, infatti, è trapelata anche la notizia che il Ministro dei beni e delle attività culturali, Massimo Bray, stia per varare un nuovo decreto – sembrerebbe trasmessogli via mail con tanto di correzioni in rosso – dalla Siae, attraverso il quale, nelle prossime ore, stabilirà che, nel 2014, i prezzi di smartphones, tablet e PC – oltre ad una lunga serie di altri supporti e dispositivi di registrazione – in Italia, aumenteranno complessivamente, di oltre cento milioni di euro.

Un’altra misura illuminata in un Paese di analfabeti digitali e che sconta un gap senza eguali in Europa in termini di uso delle nuove tecnologie.

Tutto considerato, pare proprio che la novella Arca di Noè che traghetterà il mondo verso il futuro e lontano da un sistema economico e politico prossimo alla fine, salperà senza il nostro Paese a bordo.

Altro che “Yes we can”, in Italia stiamo dicendo, a voce alta, “Bye, Bye Internet!”.

Nessuno avrebbe mai potuto pensare che in un Paese già fanalino di coda europeo in termini di diffusione di Internet ed appena uscito da quasi un ventennio di governo del Signore del telecomando, Silvio Berlusconi, sarebbe stato possibile allontanare ancora di più i cittadini e le imprese dalle nuove tecnologie e dal futuro. Eppure ci siamo riusciti.

Sono bastati una manciata di giorni a Parlamento, ministri, Governo ed Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per riuscire in un’impresa inedita e, probabilmente, unica al mondo: mettere Internet in un sacco tricolore e gettarla lontana dai cittadini e dalle imprese del Bel Paese.

Un’asciutta rassegna di quanto accaduto nell’ultima settimana è, purtroppo, sufficiente a supportare una tanto amara conclusione.

La Camera dei Deputati, ieri, ha detto si alla c.d. webtax – creatura dell’On. Francesco Boccia (Pd) – che impone alle imprese italiane di acquistare servizi online solo ed esclusivamente da soggetti dotati di una partita Iva italiana.

Un’iniziativa, quella del parlamentare del Partito democratico, duramente criticata dallo stesso Ministero dell’Economia che l’aveva bollata come incostituzionale e contraria al diritto europeo.

Ora tra i fornitori di servizi online del mondo intero e il nostro Paese c’è un fossato fatto di burocrazia e un indistricabile – persino per un’impresa italiana – groviglio di leggi e leggine fiscali che, difficilmente, contribuirà a rendere l’Italia una meta ambita delle grandi Internet company.

Il 12 dicembre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha varato la sua personalissima nuova legg(ina) sulla tutela del diritto d’autore online, attribuendosi – in un’inedita sintesi dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario, ndr) – il potere di vita o di morte su qualsiasi genere di contenuto pubblicato online e ripromettendosi di esercitarlo nell’ambito di procedimenti sommari da codice militare di guerra e previo sostanziale esautoramento dei Giudici che, sino ad oggi, si sono occupati di far rispettare le leggi in materia online come offline.

L’Autorità potrà anche ordinare ai nostri Internet services provider di dirottare il traffico diretto verso talune piattaforme, contribuendo così – se la web tax non bastasse – all’ulteriore isolamento telematico del nostro Paese.

Altro che Internet nuova agorà e piazza pubblica telematica: chiunque potrà ottenere la rimozione della nostra “parola in digitale” in una manciata di ore, semplicemente scrivendo all’Agcom e sostenendo – a torto o a ragione – che stiamo usando un sottofondo musicale che gli appartiene.

Sempre ieri, frattanto, il Consiglio dei ministri ha approvato il c.d. Decreto Destinazione Italia, titolo che suona quasi ironico, almeno in relazione alle cose di Internet.

Anche se il testo del provvedimento – nel pieno rispetto delle politiche di open gov – non è ancora noto, nel pacchetto ci sono due disposizioni che lasciano senza parole.

Una prima stabilisce che per linkare, indicizzare, embeddare, aggregare un contenuto giornalistico occorre prima chiedere il permesso alle associazioni di categoria degli editori e pagare il prezzo che dovrà essere concordato con queste ultime o, qualora ciò non risultasse possibile, stabilito dalla solita onnipresente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Una manciata di caratteri per riscrivere radicalmente le dinamiche di circolazione delle informazioni online e trasformare la Rete in una piccola – e neppure troppo moderna – televisione nella quale pochi decidono chi può dire cosa.

L’altra disposizione contenuta nel piano “Destinazione italia”, nato per attrarre le imprese estere verso il nostro Paese, dice, più o meno, che la lettura dei libri verrà incentivata attraverso un opportuno programma di benefici fiscali che, tuttavia, non riguarderanno i libri elettronici. Davvero una disposizione illuminata in un’epoca storica nella quale, ormai, ci siamo tutti abituati a leggere, quel poco che leggiamo, su un tablet. C’è solo da chiedersi quale impresa editrice di carta straniera si voglia invitare a far rotta sul nostro Paese attraverso una simile corbelleria protezionistica.

Una pioggia di provvedimenti che basterebbero a fare di quella che si sta per concludere la settimana nera di Internet in Italia, ma non basta ancora.

Negli stessi giorni, infatti, è trapelata anche la notizia che il Ministro dei beni e delle attività culturali, Massimo Bray, stia per varare un nuovo decreto – sembrerebbe trasmessogli via mail con tanto di correzioni in rosso – dalla Siae, attraverso il quale, nelle prossime ore, stabilirà che, nel 2014, i prezzi di smartphones, tablet e PC – oltre ad una lunga serie di altri supporti e dispositivi di registrazione – in Italia, aumenteranno complessivamente, di oltre cento milioni di euro.

Un’altra misura illuminata in un Paese di analfabeti digitali e che sconta un gap senza eguali in Europa in termini di uso delle nuove tecnologie.

Tutto considerato, pare proprio che la novella Arca di Noè che traghetterà il mondo verso il futuro e lontano da un sistema economico e politico prossimo alla fine, salperà senza il nostro Paese a bordo.

Altro che “Yes we can”, in Italia stiamo dicendo, a voce alta, “Bye, Bye Internet!”.

Etichette:

Il fatto quotidiano,

Scorza,

web,

webtax

11.12.13

Il comune senso del censore

di Pierluigi Battista (Corriere.it)

Tagli e denunce per Moravia, Malaparte, Bianciardi e Testori

Quando in Italia sembrava osceno anche l’«Ulisse» di Joyce

In una scena memorabile del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, il Totò oramai adulto guarda commosso tutte le scene di baci tagliate dal prete del paese e rimesse insieme per lui, come in un ardente collage, dal vecchio Philippe Noiret: è un nuovo film, tutto fatto di baci censurati. Un massiccio libro appena uscito da Aragno, Maledizioni di Antonio Armano, rivela i tratti di un’altra storia, parallela, della cultura dell’Italia democratica: quella tagliata dalla censura, sforbiciata, mutilata, sottoposta a sequestro, messa sul banco degli imputati. Un Indice dei libri (almeno provvisoriamente) proibiti e sequestrati che descrive le zone d’ombra di un modello culturale, di una mentalità conformista, di una mai domata volontà censoria. Che prosegue fino ad oggi, anche se si ammanta di nobili intenzioni, in nome del politicamente corretto, anzi immacolato.

Spesso le motivazioni censorie mescolano invocazione del «senso del pudore» offeso e imbarazzo politico. Gli editori spagnoli di obbedienza franchista aizzarono la magistratura italiana per perseguitare e cancellare l’edizione Einaudi dei Canti della nuova resistenza spagnola, raccolti e antologizzati da Sergio Liberovici e Michele Straniero nel 1963. Ma invece di rendere palese il motivo politico dei tentativi di sequestro del libro, l’indignazione si concentrò su una strofetta considerata indecente e blasfema: «Al Cristo de Limpias dicen que crece al pelo/ la qua crece es la polla/ de darla en culo al clero», così tradotta: «Al Cristo di Limpias dicono che gli crescono i capelli/ ma quel che gli cresce è il cazzo/ per darlo in culo al clero». Versi forti, non c’è che dire. E la mannaia si abbatté sul libro einaudiano. Difeso anche dall’etnologo Ernesto De Martino, che denunciava analoghe commistioni tra «blasfemia» e politica: «Quando ho fatto le mie raccolte di folklore religioso nel Sud d’Italia, le mie difficoltà le ho avute da parte della reazione. E tutto per strofette innocue come: “Santo Paolo mio delle Tarante/ che pizzichi le ragazze tutte quante”». Forbici vereconde, anche qui.

Moltissimi scrittori, racconta dettagliatamente Armano, entrarono nel mirino censorio degli inflessibili e austeri sacerdoti del pudore offeso che, come Alberto Sordi nel Moralista del 1959, magari finivano per gestire un giro di locali notturni. Ovviamente si accanirono contro Garzanti e Pier Paolo Pasolini per Ragazzi di vita nel 1955. «Io ho dei figli e non vorrei certo che il suo libro andasse per le loro mani», disse il presidente della IV sezione penale del Tribunale di Milano quando il romanzo venne denunciato e sequestrato. Erano i tempi in cui, come ricorda Armano, «in Rai la parola “rinculo” si sostituiva con “contraccolpo”». Pasolini tentò strenuamente di difendersi e, quando l’accusa mostrò il passo che aveva destato più scandalo, quello che descriveva il rapporto tra un ragazzo e una capra («Mo er pastore m’ha visto che me la inc…, li mortacci sua, e m’ha denunciato»), lo scrittore, a sua discolpa, contrattaccò: «Quanto alle parolacce, come vede, ho fatto molto uso di puntini». Alberto Moravia, poi, è come se avesse avuto appuntamento fisso con censori e denunciatori a ogni uscita di romanzo. Non venne risparmiata La ciociara nel 1956, ma non per la scena celeberrima e terribile dello stupro della figlia da parte delle truppe marocchine, bensì per certi passaggi sulla sessualità della madre, la vedova ciociara Cesira: «Così lui mi spinse sopra certi sacchi di carbon dolce, e io mi diedi a lui e sentii mentre mi davo a lui che era la prima volta che mi davo veramente a un uomo». Noie, è il caso di dire, Moravia le ebbe anche per La noia e per La vita interiore, a causa di certi passaggi irriferibili. Ma d’altronde tutta l’opera di Moravia sfiorava le fiamme dell’inferno, non foss’altro perché nel provvedimento in latino con cui il Vaticano metteva all’indice i suoi libri, si leggeva: «Opera omnia Alberti Pincherli».

Giovanni Testori ebbe molti guai con la censura. Non solo, come è ampiamente noto, per la trasposizione teatrale dell’Arialda, con la regia di Visconti, che scatenò proteste in sala, all’Eliseo, per talune «espressioni scatologiche» o «da lupanare», come scrisse un giornale di allora. Ma anche per Il ponte della Ghisolfa, grazie ad alcuni passaggi che suonavano come autentiche bestemmie. Non sfuggì alla tenaglia censoria Luciano Bianciardi, autore nel 1965 del racconto «La solita zuppa», all’interno di una raccolta di autori vari pubblicata dall’editore Sugar con il titolo L’arte di amare. Anche qui: immediata accusa per Bianciardi e l’editore Massimo Pini per «oltraggio al pudore» e «vilipendio della religione di Stato». A differenza di Riccardo Bacchelli, che in sostanza condivideva l’offensiva censoria, Oreste del Buono difese Bianciardi («Il racconto è uno scherzo, uno scherzo non per minorenni, ma uno scherzo che mira a colpire una stortura»). Ma per l’autore della Vita agra, i guai giudiziari furono pesantissimi. E non fu certo l’ultima volta che il «comune senso del pudore» si sentì oltraggiato, secondo quanto denunciato da chi se ne è sempre considerato, abusivamente, l’unico interprete autorizzato.

È curioso ricordare che a far le spese dello zelo dei «moralisti» alla Alberto Sordi fu anche negli anni Sessanta una Guida ai piaceri di Londra, perché venivano indicati gli hotel che rappresentavano, ad avviso dei curatori un po’ scombinati, «i posti migliori per uccidersi». Se Jacovitti, racconta Armano, avesse voluto continuare con la sua fortunatissima serie del «Diario-Vitt», il prezzo, imposto dall’editore, doveva essere l’immediata cessazione dei disegni per un Kamasutra i cui testi erano il parto del talento di Marcello Marchesi («Ammucchiata. Congresso carnale multiplo di almeno dieci persone. Fino a sei è un rapporto sentimentale»). Viene anche ampiamente ricostruito l’interdetto, con relativo e canonico sequestro, di Porci con le ali di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, e la lettera aperta al magistrato che sul «Corriere della Sera» vergò Giuliano Zincone, per denunciare il doppio standard morale che sfavoriva in modo iniquo il libro censurato: «I ragazzini leggono giornaletti chiamati “Sorchella”, “Spermula” e favolette porno dove i sette nani hanno nomi che è bello tacere», eppure in questo caso nessuno si muoveva. E la ghigliottina censoria colpì anche negli anni Ottanta Pier Vittorio Tondelli per il suo romanzo Altri libertini e Aldo Busi per Sodomie in corpo 11. Alla fine della sua vita Tondelli deciderà di rimettere mano al romanzo, purgandolo delle bestemmie. Fu ostinata la battaglia di Busi contro l’accusa di «oscenità»: «Che cos’è “sessualismo fine a se stesso”? Cosa vuol dire “rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi”?». Ostinata come la decisione, molti anni prima, di Curzio Malaparte, di non chiedere scusa alla città di Napoli dopo la messa al bando «morale» che esponenti illustri di questa città avevano decretato contro l’autore di La pelle, considerata un atto di oltraggio nei confronti di Napoli, uno sfregio tremendo alla sua immagine.

Ovviamente la mannaia censoria non poteva non abbattersi anche su quegli autori stranieri che già in giro per il mondo avevano subito tagli e mutilazioni sotto l’accusa di «oscenità». A cominciare dall’Ulisse di James Joyce, uscito a Parigi per la Shakespeare & Co di Sylvia Beach, che vide la luce in Italia solo nel 1961, scatenando subito le velleità censorie di agguerriti delatori: «In data 23 gennaio 1961 alla Questura di Genova perveniva una segnalazione con la quale si faceva notare che nella parte terminale del romanzo Ulisse di Joyce vi erano pagine a sfondo erotico con descrizioni che potrebbero rivestire carattere pornografico». Erano le pagine del monologo di Molly Bloom, il monumento del «flusso di coscienza» che i censori italiani non potevano tollerare, anche se a Verona un giudice dichiarò «improponibile l’azione penale» contro il capolavoro di Joyce. Stessa sorte, denunce, accuse e sequestri, ovviamente per L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence, la vicenda di una donna sposata a un marito paralizzato e reso impotente, a causa delle ferite di guerra, che troverà un rovente approdo erotico con un robusto guardiacaccia: un libro peraltro messo al bando in Inghilterra fino all’inizio degli anni Sessanta.

Sorte non dissimile per il Tropico del Capricorno di Henry Miller, tradotto in italiano dallo stesso Luciano Bianciardi. Ma sfiora il ridicolo la storia ricostruita da Armano delle vicissitudini subite in Italia dalla traduzione di Jukebox all’idrogeno di Allen Ginsberg, pubblicata nel 1965 grazie all’ostinazione di Fernanda Pivano. Per evitare guai con la censura si provvide a una «snervante contrattazione», condotta eroicamente dalla stessa Pivano, allo scopo di edulcorare con eufemismi e attenuazioni le espressioni più crude, che avrebbero esposto il libro alle rappresaglie censorie. Ma tutti gli sforzi non impedirono che Ginsberg venisse addirittura arrestato a Spoleto, ospite del Festival dei Due Mondi allora diretto dal suo creatore Giancarlo Menotti. Secondo la Pivano, Ginsberg aveva affrontato l’arresto con molto nervosismo. Perché? «Perché stava perdendo un incontro con Ezra Pound». Un grande contro la censura, ottusa e piccina.

Tagli e denunce per Moravia, Malaparte, Bianciardi e Testori

Quando in Italia sembrava osceno anche l’«Ulisse» di Joyce

In una scena memorabile del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, il Totò oramai adulto guarda commosso tutte le scene di baci tagliate dal prete del paese e rimesse insieme per lui, come in un ardente collage, dal vecchio Philippe Noiret: è un nuovo film, tutto fatto di baci censurati. Un massiccio libro appena uscito da Aragno, Maledizioni di Antonio Armano, rivela i tratti di un’altra storia, parallela, della cultura dell’Italia democratica: quella tagliata dalla censura, sforbiciata, mutilata, sottoposta a sequestro, messa sul banco degli imputati. Un Indice dei libri (almeno provvisoriamente) proibiti e sequestrati che descrive le zone d’ombra di un modello culturale, di una mentalità conformista, di una mai domata volontà censoria. Che prosegue fino ad oggi, anche se si ammanta di nobili intenzioni, in nome del politicamente corretto, anzi immacolato.

Spesso le motivazioni censorie mescolano invocazione del «senso del pudore» offeso e imbarazzo politico. Gli editori spagnoli di obbedienza franchista aizzarono la magistratura italiana per perseguitare e cancellare l’edizione Einaudi dei Canti della nuova resistenza spagnola, raccolti e antologizzati da Sergio Liberovici e Michele Straniero nel 1963. Ma invece di rendere palese il motivo politico dei tentativi di sequestro del libro, l’indignazione si concentrò su una strofetta considerata indecente e blasfema: «Al Cristo de Limpias dicen que crece al pelo/ la qua crece es la polla/ de darla en culo al clero», così tradotta: «Al Cristo di Limpias dicono che gli crescono i capelli/ ma quel che gli cresce è il cazzo/ per darlo in culo al clero». Versi forti, non c’è che dire. E la mannaia si abbatté sul libro einaudiano. Difeso anche dall’etnologo Ernesto De Martino, che denunciava analoghe commistioni tra «blasfemia» e politica: «Quando ho fatto le mie raccolte di folklore religioso nel Sud d’Italia, le mie difficoltà le ho avute da parte della reazione. E tutto per strofette innocue come: “Santo Paolo mio delle Tarante/ che pizzichi le ragazze tutte quante”». Forbici vereconde, anche qui.

Moltissimi scrittori, racconta dettagliatamente Armano, entrarono nel mirino censorio degli inflessibili e austeri sacerdoti del pudore offeso che, come Alberto Sordi nel Moralista del 1959, magari finivano per gestire un giro di locali notturni. Ovviamente si accanirono contro Garzanti e Pier Paolo Pasolini per Ragazzi di vita nel 1955. «Io ho dei figli e non vorrei certo che il suo libro andasse per le loro mani», disse il presidente della IV sezione penale del Tribunale di Milano quando il romanzo venne denunciato e sequestrato. Erano i tempi in cui, come ricorda Armano, «in Rai la parola “rinculo” si sostituiva con “contraccolpo”». Pasolini tentò strenuamente di difendersi e, quando l’accusa mostrò il passo che aveva destato più scandalo, quello che descriveva il rapporto tra un ragazzo e una capra («Mo er pastore m’ha visto che me la inc…, li mortacci sua, e m’ha denunciato»), lo scrittore, a sua discolpa, contrattaccò: «Quanto alle parolacce, come vede, ho fatto molto uso di puntini». Alberto Moravia, poi, è come se avesse avuto appuntamento fisso con censori e denunciatori a ogni uscita di romanzo. Non venne risparmiata La ciociara nel 1956, ma non per la scena celeberrima e terribile dello stupro della figlia da parte delle truppe marocchine, bensì per certi passaggi sulla sessualità della madre, la vedova ciociara Cesira: «Così lui mi spinse sopra certi sacchi di carbon dolce, e io mi diedi a lui e sentii mentre mi davo a lui che era la prima volta che mi davo veramente a un uomo». Noie, è il caso di dire, Moravia le ebbe anche per La noia e per La vita interiore, a causa di certi passaggi irriferibili. Ma d’altronde tutta l’opera di Moravia sfiorava le fiamme dell’inferno, non foss’altro perché nel provvedimento in latino con cui il Vaticano metteva all’indice i suoi libri, si leggeva: «Opera omnia Alberti Pincherli».

Giovanni Testori ebbe molti guai con la censura. Non solo, come è ampiamente noto, per la trasposizione teatrale dell’Arialda, con la regia di Visconti, che scatenò proteste in sala, all’Eliseo, per talune «espressioni scatologiche» o «da lupanare», come scrisse un giornale di allora. Ma anche per Il ponte della Ghisolfa, grazie ad alcuni passaggi che suonavano come autentiche bestemmie. Non sfuggì alla tenaglia censoria Luciano Bianciardi, autore nel 1965 del racconto «La solita zuppa», all’interno di una raccolta di autori vari pubblicata dall’editore Sugar con il titolo L’arte di amare. Anche qui: immediata accusa per Bianciardi e l’editore Massimo Pini per «oltraggio al pudore» e «vilipendio della religione di Stato». A differenza di Riccardo Bacchelli, che in sostanza condivideva l’offensiva censoria, Oreste del Buono difese Bianciardi («Il racconto è uno scherzo, uno scherzo non per minorenni, ma uno scherzo che mira a colpire una stortura»). Ma per l’autore della Vita agra, i guai giudiziari furono pesantissimi. E non fu certo l’ultima volta che il «comune senso del pudore» si sentì oltraggiato, secondo quanto denunciato da chi se ne è sempre considerato, abusivamente, l’unico interprete autorizzato.

È curioso ricordare che a far le spese dello zelo dei «moralisti» alla Alberto Sordi fu anche negli anni Sessanta una Guida ai piaceri di Londra, perché venivano indicati gli hotel che rappresentavano, ad avviso dei curatori un po’ scombinati, «i posti migliori per uccidersi». Se Jacovitti, racconta Armano, avesse voluto continuare con la sua fortunatissima serie del «Diario-Vitt», il prezzo, imposto dall’editore, doveva essere l’immediata cessazione dei disegni per un Kamasutra i cui testi erano il parto del talento di Marcello Marchesi («Ammucchiata. Congresso carnale multiplo di almeno dieci persone. Fino a sei è un rapporto sentimentale»). Viene anche ampiamente ricostruito l’interdetto, con relativo e canonico sequestro, di Porci con le ali di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, e la lettera aperta al magistrato che sul «Corriere della Sera» vergò Giuliano Zincone, per denunciare il doppio standard morale che sfavoriva in modo iniquo il libro censurato: «I ragazzini leggono giornaletti chiamati “Sorchella”, “Spermula” e favolette porno dove i sette nani hanno nomi che è bello tacere», eppure in questo caso nessuno si muoveva. E la ghigliottina censoria colpì anche negli anni Ottanta Pier Vittorio Tondelli per il suo romanzo Altri libertini e Aldo Busi per Sodomie in corpo 11. Alla fine della sua vita Tondelli deciderà di rimettere mano al romanzo, purgandolo delle bestemmie. Fu ostinata la battaglia di Busi contro l’accusa di «oscenità»: «Che cos’è “sessualismo fine a se stesso”? Cosa vuol dire “rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi”?». Ostinata come la decisione, molti anni prima, di Curzio Malaparte, di non chiedere scusa alla città di Napoli dopo la messa al bando «morale» che esponenti illustri di questa città avevano decretato contro l’autore di La pelle, considerata un atto di oltraggio nei confronti di Napoli, uno sfregio tremendo alla sua immagine.

Ovviamente la mannaia censoria non poteva non abbattersi anche su quegli autori stranieri che già in giro per il mondo avevano subito tagli e mutilazioni sotto l’accusa di «oscenità». A cominciare dall’Ulisse di James Joyce, uscito a Parigi per la Shakespeare & Co di Sylvia Beach, che vide la luce in Italia solo nel 1961, scatenando subito le velleità censorie di agguerriti delatori: «In data 23 gennaio 1961 alla Questura di Genova perveniva una segnalazione con la quale si faceva notare che nella parte terminale del romanzo Ulisse di Joyce vi erano pagine a sfondo erotico con descrizioni che potrebbero rivestire carattere pornografico». Erano le pagine del monologo di Molly Bloom, il monumento del «flusso di coscienza» che i censori italiani non potevano tollerare, anche se a Verona un giudice dichiarò «improponibile l’azione penale» contro il capolavoro di Joyce. Stessa sorte, denunce, accuse e sequestri, ovviamente per L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence, la vicenda di una donna sposata a un marito paralizzato e reso impotente, a causa delle ferite di guerra, che troverà un rovente approdo erotico con un robusto guardiacaccia: un libro peraltro messo al bando in Inghilterra fino all’inizio degli anni Sessanta.

Sorte non dissimile per il Tropico del Capricorno di Henry Miller, tradotto in italiano dallo stesso Luciano Bianciardi. Ma sfiora il ridicolo la storia ricostruita da Armano delle vicissitudini subite in Italia dalla traduzione di Jukebox all’idrogeno di Allen Ginsberg, pubblicata nel 1965 grazie all’ostinazione di Fernanda Pivano. Per evitare guai con la censura si provvide a una «snervante contrattazione», condotta eroicamente dalla stessa Pivano, allo scopo di edulcorare con eufemismi e attenuazioni le espressioni più crude, che avrebbero esposto il libro alle rappresaglie censorie. Ma tutti gli sforzi non impedirono che Ginsberg venisse addirittura arrestato a Spoleto, ospite del Festival dei Due Mondi allora diretto dal suo creatore Giancarlo Menotti. Secondo la Pivano, Ginsberg aveva affrontato l’arresto con molto nervosismo. Perché? «Perché stava perdendo un incontro con Ezra Pound». Un grande contro la censura, ottusa e piccina.

10.12.13

I principi della Nuova Università contro la ricerca e il pensiero critico

Sebastiano Maffettone (corriere.it)

Due giovani professori sono stati sospesi dall’insegnamento. D’altra parte, che cosa si poteva fare? Erano stati così ingenui da farsi sorprendere mentre si scambiavano fotocopie di articoli scientifici tra una lezione e l’altra. Il loro comportamento era ovviamente intollerabile perché contrastava con i principi su cui si basa la Nuova Università. Le prescrizioni che ne derivano—diciamoci la verità—sono inequivocabili. Dovrebbe essere oramai chiaro a tutti che la Nuova Università non è un luogo di ricerca e studio. Questi sono lussi che non interessano davvero nessuno. Piuttosto la Nuova Università si occupa di cose serie e importanti. Come compilare documenti, infiniti documenti, indire riunioni, tantissime riunioni. Tutto in sostanza, tranne che ricerca e studio. Non è precisamente proibito studiare, a essere sinceri, ma risulta evidente che la cosa deve restare in ambito privato, soprattutto senza esporre agli effetti negativi della ricerca gli studenti. Si teme, infatti, che sparute minoranze di studenti possano essere incuriosite dai libri e addirittura interessate alla riflessione critica, oggetti e attività ritenute inammissibili nella Nuova Università, corrompendo loro stessi e gli altri. Se studiare, leggere, pensare, discutere criticamente sono scoraggiati nella Nuova Università, non è in realtà vero che la ricerca sia eliminata del tutto. La ricerca, come ben sappiamo, non si pratica nella Nuova Università e i libri tradizionali sono banditi. Tuttavia si valuta la ricerca per ore e ore al giorno. Sotto l’egida di un organo denominato fantasiosamente «Anvur», la ricerca viene costantemente monitorata.

La Nuova Università tiene molto a queste procedure. Il loro consuntivo compare in un documento di grande rilievo, chiamato «Ava», che impone ai dipartimenti di autovalutarsi periodicamente e di comunicare l’esito agli organi supremi. Ma c’è di più. I risultati della ricerca sono registrati tramite uno strano strumento detto «Vqr». Tutti sanno che, nella Nuova Università, è più facile scrivere un articolo scientifico che registrarlo nel Vqr, e anche per questo le migliori energie degli Atenei sono destinate a favorire la seconda operazione. Tutti i risultati della ricerca sono poi tenuti in grande considerazione dall’organo ministeriale chiamato «Cineca», e diventano centrali per le pluriennali procedure di abilitazione che dovrebbero fornire le liste dei docenti idonei. In questa prospettiva, rimane una perplessità diffusa: come è possibile che la ricerca venga considerata tanto rilevante per le abilitazioni quando è normalmente ostacolata? Non conosco nessuno che sia stato in grado di rispondere a questa domanda, se non facendo appello all’importanza di pratiche rituali e magiche. La Nuova Università, però, non si arresta per così poco, e mantiene in forma docenti e amministrativi facendoli partecipare a un minimo di cinque riunioni al giorno.

I membri della Nuova Università non si interrogano su queste pratiche in pubblico. Troppa curiosità potrebbe svantaggiarli. Molti, però, nel segreto della coscienza hanno dei dubbi. Mi rivolgo a costoro, per cercare di dare una possibile interpretazione dei principi su cui si basa la Nuova Università, in modo che non credano alla loro pura irrazionalità. Questi principi, come ho detto, tendono a ostacolare lo studio e il pensiero. La ratio che li sottende non è però così misteriosa. Il potere burocratico-politico considera l’attività dell’intellettuale critico inutile se non pericolosa. Soprattutto, ritiene inconcepibile pagare qualcuno per svolgerla. I principi della Nuova Università, dove si valuta tutto senza mai pensare a che cosa serva, sono destinati precisamente a scoraggiare gli intellettuali per tendenza: sia loro ben chiaro che la Nuova Università non è luogo per loro. Ma sono destinati soprattutto a dare un senso al pagamento degli stipendi di quei professori che ancora si ritengono intellettuali critici. Il loro stipendio è commisurato alla quantità di documenti che compilano e al numero di riunioni cui partecipano. E che non si illudano soprattutto che alla Nuova Università serva gente che ama la cultura scientifica e umanistica per se stessa.

Si narra che l’idea di Nuova Università sia stata concepita da economisti fondamentalisti del mercato, ma—come succede nelle vicende umane—il messaggio dei primi economisti si è col tempo perduto nei meandri ministeriali. Ora come ora, assomiglia più all’Unione Sovietica che ai sogni di Friedman o Hayek. Contrariamente al socialismo reale, però, la Nuova Università appare inattaccabile: tutto misura e niente significato; tanta efficienza senza sapere perché. Nel frattempo, il pensiero critico langue e viene respinto ai margini. Solo per dovere di cronaca, riporto il fatto che si fantastica di giovani che discutono animatamente di filosofia, matematica e arte nelle periferie e nelle campagne. Cose d’altri tempi, dirà qualcuno. Può essere. Ma intanto, mentre studio e ricerca da noi sono all’indice e non si investe nella cultura, in altri Paesi si fa l’opposto. In altri Paesi, a cominciare dalla Germania, si ritiene che il sistema educazionale sia il migliore antidoto alla crisi e il motore per lo sviluppo futuro. Sarà proprio un caso che questi Paesi funzionano meglio del nostro?

Due giovani professori sono stati sospesi dall’insegnamento. D’altra parte, che cosa si poteva fare? Erano stati così ingenui da farsi sorprendere mentre si scambiavano fotocopie di articoli scientifici tra una lezione e l’altra. Il loro comportamento era ovviamente intollerabile perché contrastava con i principi su cui si basa la Nuova Università. Le prescrizioni che ne derivano—diciamoci la verità—sono inequivocabili. Dovrebbe essere oramai chiaro a tutti che la Nuova Università non è un luogo di ricerca e studio. Questi sono lussi che non interessano davvero nessuno. Piuttosto la Nuova Università si occupa di cose serie e importanti. Come compilare documenti, infiniti documenti, indire riunioni, tantissime riunioni. Tutto in sostanza, tranne che ricerca e studio. Non è precisamente proibito studiare, a essere sinceri, ma risulta evidente che la cosa deve restare in ambito privato, soprattutto senza esporre agli effetti negativi della ricerca gli studenti. Si teme, infatti, che sparute minoranze di studenti possano essere incuriosite dai libri e addirittura interessate alla riflessione critica, oggetti e attività ritenute inammissibili nella Nuova Università, corrompendo loro stessi e gli altri. Se studiare, leggere, pensare, discutere criticamente sono scoraggiati nella Nuova Università, non è in realtà vero che la ricerca sia eliminata del tutto. La ricerca, come ben sappiamo, non si pratica nella Nuova Università e i libri tradizionali sono banditi. Tuttavia si valuta la ricerca per ore e ore al giorno. Sotto l’egida di un organo denominato fantasiosamente «Anvur», la ricerca viene costantemente monitorata.

La Nuova Università tiene molto a queste procedure. Il loro consuntivo compare in un documento di grande rilievo, chiamato «Ava», che impone ai dipartimenti di autovalutarsi periodicamente e di comunicare l’esito agli organi supremi. Ma c’è di più. I risultati della ricerca sono registrati tramite uno strano strumento detto «Vqr». Tutti sanno che, nella Nuova Università, è più facile scrivere un articolo scientifico che registrarlo nel Vqr, e anche per questo le migliori energie degli Atenei sono destinate a favorire la seconda operazione. Tutti i risultati della ricerca sono poi tenuti in grande considerazione dall’organo ministeriale chiamato «Cineca», e diventano centrali per le pluriennali procedure di abilitazione che dovrebbero fornire le liste dei docenti idonei. In questa prospettiva, rimane una perplessità diffusa: come è possibile che la ricerca venga considerata tanto rilevante per le abilitazioni quando è normalmente ostacolata? Non conosco nessuno che sia stato in grado di rispondere a questa domanda, se non facendo appello all’importanza di pratiche rituali e magiche. La Nuova Università, però, non si arresta per così poco, e mantiene in forma docenti e amministrativi facendoli partecipare a un minimo di cinque riunioni al giorno.

I membri della Nuova Università non si interrogano su queste pratiche in pubblico. Troppa curiosità potrebbe svantaggiarli. Molti, però, nel segreto della coscienza hanno dei dubbi. Mi rivolgo a costoro, per cercare di dare una possibile interpretazione dei principi su cui si basa la Nuova Università, in modo che non credano alla loro pura irrazionalità. Questi principi, come ho detto, tendono a ostacolare lo studio e il pensiero. La ratio che li sottende non è però così misteriosa. Il potere burocratico-politico considera l’attività dell’intellettuale critico inutile se non pericolosa. Soprattutto, ritiene inconcepibile pagare qualcuno per svolgerla. I principi della Nuova Università, dove si valuta tutto senza mai pensare a che cosa serva, sono destinati precisamente a scoraggiare gli intellettuali per tendenza: sia loro ben chiaro che la Nuova Università non è luogo per loro. Ma sono destinati soprattutto a dare un senso al pagamento degli stipendi di quei professori che ancora si ritengono intellettuali critici. Il loro stipendio è commisurato alla quantità di documenti che compilano e al numero di riunioni cui partecipano. E che non si illudano soprattutto che alla Nuova Università serva gente che ama la cultura scientifica e umanistica per se stessa.

Si narra che l’idea di Nuova Università sia stata concepita da economisti fondamentalisti del mercato, ma—come succede nelle vicende umane—il messaggio dei primi economisti si è col tempo perduto nei meandri ministeriali. Ora come ora, assomiglia più all’Unione Sovietica che ai sogni di Friedman o Hayek. Contrariamente al socialismo reale, però, la Nuova Università appare inattaccabile: tutto misura e niente significato; tanta efficienza senza sapere perché. Nel frattempo, il pensiero critico langue e viene respinto ai margini. Solo per dovere di cronaca, riporto il fatto che si fantastica di giovani che discutono animatamente di filosofia, matematica e arte nelle periferie e nelle campagne. Cose d’altri tempi, dirà qualcuno. Può essere. Ma intanto, mentre studio e ricerca da noi sono all’indice e non si investe nella cultura, in altri Paesi si fa l’opposto. In altri Paesi, a cominciare dalla Germania, si ritiene che il sistema educazionale sia il migliore antidoto alla crisi e il motore per lo sviluppo futuro. Sarà proprio un caso che questi Paesi funzionano meglio del nostro?

Etichette:

burocrazia,

Corriere,

Maffettone,

pensiero critico,

ricerca,

scuola,

università

8.12.13

Mitico Tempo Pieno

| da Educazione&Scuola

MITICO (?!) TEMPO PIENO…Ragioni e immaginario di un persistente successo

di Giancarlo Cerini

Un tempo per “resistere”, ma non solo…

Diciamolo pure; la scuola elementare a tempo pieno ha un suo fascino, lo ha avuto nei decenni passati e prevedibilmente lo avrà ancora nei prossimi anni.

Il “tempo pieno” in Italia ha circa 30 anni di storia alle spalle. La sua data di nascita ufficiale è infatti legata alla legge n. 820 del 24 settembre 1971, anche se non erano mancati negli anni precedenti i precursori “ufficiosi” di questo modello innovativo di organizzazione scolastica. Oggi, la scuola a tempo pieno, riscuote un indubbio successo di pubblico e di critica (il gradimento del “pubblico” è comunque superiore a quello della “critica”, cioè degli studiosi) e si presenta con una sua freschezza e reattività di fronte alle prossime scadenze delle riforme scolastiche.

Nel 2000/2001 risultava iscritto a classi a tempo pieno il 21,80 % degli alunni frequentanti le scuole elementari, una percentuale che si è mantenuta stabile nel tempo (anzi è in leggero aumento) e che si è venuta consolidando anche dopo l’attuazione della legge di riforma del 1990 (Legge n. 148 del 5-6-1990), che sembrava accantonare, o quanto meno congelare, la scuola a tempo pieno in favore di modelli più flessibili di tempo lungo. Se scorporiamo il dato tra città capoluogo e resto della provincia, il dato del tempo pieno aumenta fino al 33,59 % degli alunni nelle scuole delle aree urbane. Analogamente se ci riferiamo alle variabili regionali, con una incidenza decrescente dal Nord al Sud.

Questo dato deve far riflettere tutti coloro che si propongono di introdurre variazioni nell’attuale organizzazione della scuola di base italiana. Ci riferiamo, in primo luogo, alla legge di riordino dei cicli (Legge 28-3-2003, n. 53), che in verità nulla afferma circa la durata temporale dei curricoli scolastici, ma soprattutto alle ipotesi di nuove Indicazioni programmatiche per la scuola elementare (e dei relativi orari di funzionamento) che sono state “imbastite” durante l’estate del 2002. La sperimentazione di tali ipotesi (DM n. 100 del 18-9-2002) ha coinvolto nell’anno scolastico 2002/2003 circa 250 istituzioni scolastiche elementari e dell’infanzia, statali e paritarie (ma meno del 3 % del totale delle scuole). Il modello sperimentale non incide direttamente sull’orario della scuola elementare, tanto è vero che ad essa hanno partecipato anche classi a tempo pieno, ma va detto che il quadro complessivo di riferimento (cioè i diversi documenti che accompagnano il nuovo progetto di scuola) propone un diverso approccio alla questione del tempo scuola.

Ridurre il tempo scuola ?

Troviamo espresse nuove idee sul tempo scuola soprattutto nel documento preliminare elaborato dalla Commissione di studio presieduta dal prof. Giuseppe Bertagna e presentato in occasione degli Stati Generali della scuola (dicembre 2001). Nei testi della Commissione, di cui esistono diverse versioni[1], si affaccia l’ipotesi di ridurre il tempo obbligatorio da dedicare al curricolo comune per tutti i ragazzi, affiancandolo con una quota “facoltativa” di attività educative liberamente scelte dagli allievi e dalle famiglie.

La proposta, secondo gli estensori, avrebbe il pregio di rendere molto più attraente l’offerta integrativa della scuola, mettendola direttamente in competizione con le altre opportunità di formazione che i genitori potrebbero scegliere non necessariamente solo all’interno dell’ambiente scolastico. Un gradito effetto collaterale sarebbe una maggiore flessibilità dei percorsi formativi, da interpretare non più in termini rigidamente scolastici, ma in sintonia con il principio di una maggiore personalizzazione dell’apprendimento, un leit-motiv che sta molto a cuore ai sostenitori delle nuove ipotesi di riforma. Maliziosamente qualcuno ha però affacciato il risvolto di un consistente contenimento della spesa pubblica attraverso la chiamata in causa del principio di sussidiarietà ed il concorso di altri soggetti pubblici e privati nella gestione delle attività educative.

Un curricolo di 25 ore ?

Tecnicamente, la proposta iniziale suggeriva per il ciclo di base un tempo scuola minimo obbligatorio di 25 ore settimanali, da dedicare agli insegnamenti fondamentali (prevalentemente in orario antimeridiano, in situazioni di tipo frontale, con una prescrittiva definizione di obiettivi specifici di apprendimento) e un tempo aggiuntivo di ulteriori 10 ore settimanali, destinate agli arricchimenti formativi opzionali, con largo ricorso ai laboratori, alle esperienze esterne, agli apprendimenti informali. Il tutto al netto del tempo della mensa (o refezione scolastica) derubricato a pura questione di servizio ausiliario e quindi da delegare alla competenza degli enti locali.

In alcune ipotesi “ventilate” in sede di prima applicazione della legge di delega, il quadro orario si assesterebbe sulle 27 ore settimanali, cui si aggiungono 3 ore per attività facoltative, mentre nulla si prevede per l’eventuale copertura del differenziale di tempo scuola tra le 30 e le 40 ore. In una diversa proposta diffusa in provincia di Trento (che gode di un’ampia autonomia) il tempo pieno viene strutturato secondo uno schema orario 30+3+7, quasi per evidenziare il diverso carattere e peso delle attività comuni (30 ore), di quelle facoltative (3 ore), di quelle dedicate alla mensa e all’interscuola (7 ore). Sono elaborazioni che si erano già affacciate nel panorama educativo italiano: ricordiamo, ad esempio, l’ipotesi delle “30 ore nette” di curricolo per il tempo pieno, formulata da E.Damiano per tentare l’equiparazione tra tempo modulare e tempo pieno, agli albori della legge 148/90.

Anche se generose sul piano pedagogico (perché è corretto proporre un curricolo unitario per la scuola di base) la persistenza dei due modelli organizzativi è un dato ormai consolidato, e si collega alla valenza sociale che il contenitore “tempo” assume per gli utenti della scuola. Non è un caso che gli stessi genitori, interpellati dal Ministero in previsione degli Stati Generali, abbiano espresso grande diffidenza nei confronti dell’ipotesi di riduzione o contenimento del tempo obbligatorio dell’istruzione scolastica. Solo il 18,6 % vede con favore l’introduzione di forme di facoltatività per una parte dell’orario scolastico.[2]

La policy community

Per cogliere meglio questi atteggiamenti radicati dell’opinione pubblica è utile ripercorrere –seppure a grandi linee- le vicende della scuola a tempo pieno, fin da quando vide la luce agli inizi degli anni settanta. Si potrà notare come attorno a questa esperienza si siano coagulate grandi speranze, aspettative e sentimenti dei protagonisti, alleanze istituzionali, pratiche innovative, costituendo una vera e propria policy community[3], cioè una sorta di gruppo di pressione (di sostenitori, non necessariamente autoreferenziali o clientelari) capace di fare opinione (e quindi di costruire consenso) a livello politico, sindacale, nella stampa specializzata, nelle università.

Un esempio recente di questa “buona immagine” del tempo pieno è rappresentato dall’intervento del Sen. Giuliano Amato (già Presidente del Consiglio) in sede di dibattito parlamentare sul disegno di legge n. 1306, poi approvato definitivamente come legge n. 53 del 28-3-2003. Nel suo intervento nell’aula del Senato il 13 novembre 2002[4], il tempo pieno della scuola elementare viene visto come un progetto educativo di forte valenza democratica, capace di riscattare sul piano culturale larghi strati della popolazione italiana, cioè di quei ragazzi che a casa non avrebbero mai potuto usufruire di un’assistenza educativa per lo studio e i compiti.

Un po’ di storia

La storia intensa del tempo pieno si identifica per molti versi con la storia dell’innovazione scolastica nel nostro paese, con le fonti più originali del pensiero pedagogico italiano (Raffaele La Porta, Francesco De Bartolomeis, Bruno Ciari), ma anche con l’impegno di tanti docenti e dirigenti scolastici meno famosi. Il suo raggio di azione culturale è andato molto al di là delle stesse differenziazioni ideologiche, anche se non possiamo dimenticare le asprezze di conflitti tra sostenitori e detrattori del tempo pieno; battaglie campali dove sembravano in gioco modelli educativi “radicali”, valori alternativi, idealità profonde, piuttosto che un confronto sereno su strategie professionali di organizzazione dell’insegnamento.

Poi, per uno strano gioco delle parti, dopo l’avvento della riforma dei programmi del 1985 e degli ordinamenti del 1990, il tempo pieno si è sentito “tradito” dalle nuove scelte legislative, si è quasi rifugiato su un Aventino pedagogico, in un “mondo a parte”, rivendicando quasi il diritto alla propria splendida obsolescenza. Detto per inciso, la tesi che adombriamo è che il peso culturale del tempo pieno è stato determinante per arrivare alla riforma del 1990, ma che poi il “padre” (il tempo pieno”) non si è riconosciuto nel “figlio” (l’organizzazione modulare).

Oggi che ci stiamo interrogando sul futuro della scuola elementare e la stessa organizzazione modulare sembra essere messa in discussione dalla novità della figura del docente “tutor” (un’ipotesi che riguarda direttamente anche la struttura della coppia docente di ogni classe a tempo pieno) è opportuno uscire dalla rispettive nicchie, capire domande e sfide nuove, misurarsi con nuovi scenari (l’autonomia, i nuovi saperi, il riordino complessivo degli studi), portando però il peso “virtuoso” della propria storia.

Il tempo pieno può portare un contributo originale, fatto di valori pedagogici profondi, nel processo di innovazione educativa. Le riforme, infatti, non sono mai un punto e a capo. Le innovazioni di successo sono uno spazio condiviso in cui ci si deve riconoscere in molti: serve, appunto, un accordo di alto profilo sui valori di fondo che la società vuole attribuire alla scuola (l’educazione “disinteressata” delle persone, ma anche la formazione “finalizzata” allo sviluppo sociale e produttivo del paese).

I valori del tempo pieno sarebbero in grado di conferire un valore aggiunto alle innovazioni in cantiere, per avvalorare un segno “positivo” del cambiamento. E’ paradossale inoltrarsi verso la scuola del futuro, ignorando uno dei modelli educativi più pregnanti della scuola italiana

Ma prima di arrivare al prossimo futuro dobbiamo ricostruire –almeno a grandi linee- questo lungo cammino, compiuto negli ultimi 50 anni dalla nostra scuola. Piuttosto che una analisi didascalica e filologica serviranno alcune chiavi di lettura complessive. Le abbiamo individuate:

- nelle scelte politiche;

- nella cultura organizzativa;

- nelle dinamiche gestionali;

- nel profilo pedagogico-didattico.

Sono 4 criteri di lettura che ci aiuteranno a mettere ordine nel passato e, forse, a capire il futuro…[5].

Abbiamo poi incrociato questi criteri con un asse longitudinale, cronologico, che comprende almeno quattro stagioni del tempo pieno:

a) i precursori: gli anni ‘50 e ‘60;

b) la nascita istituzionale e l’espansione degli anni ‘70, con la legge 820;

c) l’età della maturità e del consolidamento degli anni ‘80 e ‘90;

d) le prospettive future, oltrepassata la “boa” del 2000.

Le quattro stagioni del tempo pieno

I decenni che stiamo considerando sono caratterizzati ognuno da un preciso “clima” sociale, da uno stile pedagogico che si intreccia straordinariamente con la storia materiale (i bisogni/i problemi) dello sviluppo del nostro paese e della nostra scuola (e, in fondo, della nostra vita). Procediamo, allora, con qualche immagine emblematica.

Gli anni dell’emergenza (anni ’50)

Gli anni ‘50 sono gli anni dell’emergenza assistenziale, del pasto caldo assicurato dalla refezione scolastica, delle gallette “biscottate” inviate dagli aiuti internazionali, del soccorso invernale assicurato dal “patronato scolastico”, con il suo corredo di scarpe grosse e di mantelline plastificate, di quaderni e matite (…e, d’estate, tanta “colonia”). Era questo il diritto allo studio degli anni ‘50 (l’assistenza scolastica per i capaci e meritevoli di cui parla anche la Costituzione del 1948), con il sapore delle cose semplici e antiche, con un buonismo ante-litteram, ma anche con tanto paternalismo.

I favolosi anni ‘60

Poi arrivarono gli anni ’60 (anzi, i favolosi anni ’60), annunciati da squilli di trombe e sventolii di bandiere, con i Comuni alla riscossa e tante idee pedagogiche in movimento provenienti anche da altri paesi (sono gli anni di Dewey, Freinet, Piaget, Bruner). Fioriscono le scuole alternative (un nome su tutti, Barbiana), i tanti doposcuola con la voglia di rovesciare il quieto vivere “antimeridiano” dei programmi Ermini. E’ l’idea del riscatto degli umili attraverso la scuola, con approcci e itinerari assai diversi, ora più rigorosi, ora più giocati sul versante dell’animazione, dei linguaggi alternativi, degli stili di conduzione molto libertari: anni forse un po’ disordinati, ma ricchi di fermenti per il futuro.

La via istituzionale alle riforme

Negli anni ’70 questo movimento pedagogico trova uno sbocco istituzionale, attraverso l’approvazione parlamentare di leggi importanti come la L. 18 marzo 1968, n. 444 (che istituiva la scuola materna statale), la legge 24 settembre 1971, n. 820 (che avviava il tempo pieno “statale”), la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (che istituiva gli asili nido).

La legge 820/71 rappresenta senza dubbio il frutto di molte mediazioni (come tante leggi della prima Repubblica). Nella strutturazione degli articoli si coglie un equilibrato dosaggio di soluzioni pedagogiche ed organizzative: dal tempo pieno alle attività integrative, fino agli insegnamenti speciali.

Infatti, nella legge, il tempo pieno “classico”, come settimana scolastica unitaria gestita da due docenti contitolari per ogni classe (secondo un progetto ben illustrato nelle Direttive ministeriali di orientamento del 1972) è solo uno dei modelli proposti. Tra l’altro, in molte realtà il doppio organico è fittizio, con una netta demarcazione tra curricolo (e insegnante “forte”) del mattino e curricolo (e insegnante “debole”) del pomeriggio.